Учебник русского языка для 9-го класса под авторством Бархударова — это современное и хорошо структурированное пособие, которое помогает школьникам углубить свои знания в области родного языка. Этот учебник отличается не только содержательной насыщенностью, но и удобной подачей материала, что делает процесс изучения русского языка интересным и эффективным.

ГДЗ по Русскому языку 9 Класс Номер 329 Бархударов — Подробные Ответы

329. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Определите, к какой функциональной разновидности языка относится этот текст. Разделите текст на части. Составьте план текста. Определите ключевые слова в каждой части. Перескажите текст, при- водя собственные примеры.

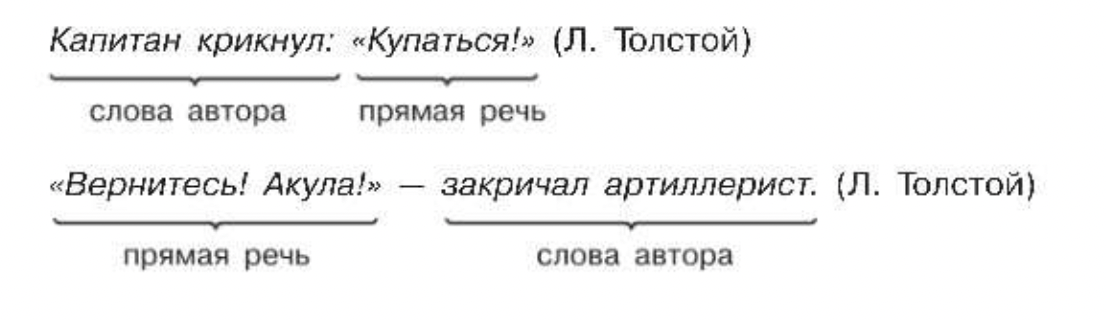

Прямая речь — это точно воспроизведённая чужая речь, переданная от лица того, кто её произнёс (написал).

Предложения с прямой речью делятся на две части: слова автора и прямую речь.

Прямая речь может состоять из одного, двух или нескольких предложений. В них передаётся не только содержание чужой речи, но и её форма. Например:

Прямая речь заключается в кавычки. Между словами автора и прямой речью ставится двоеточие, когда прямая речь стоит после слов автора. Если же она стоит перед словами автора, то ставится тире.

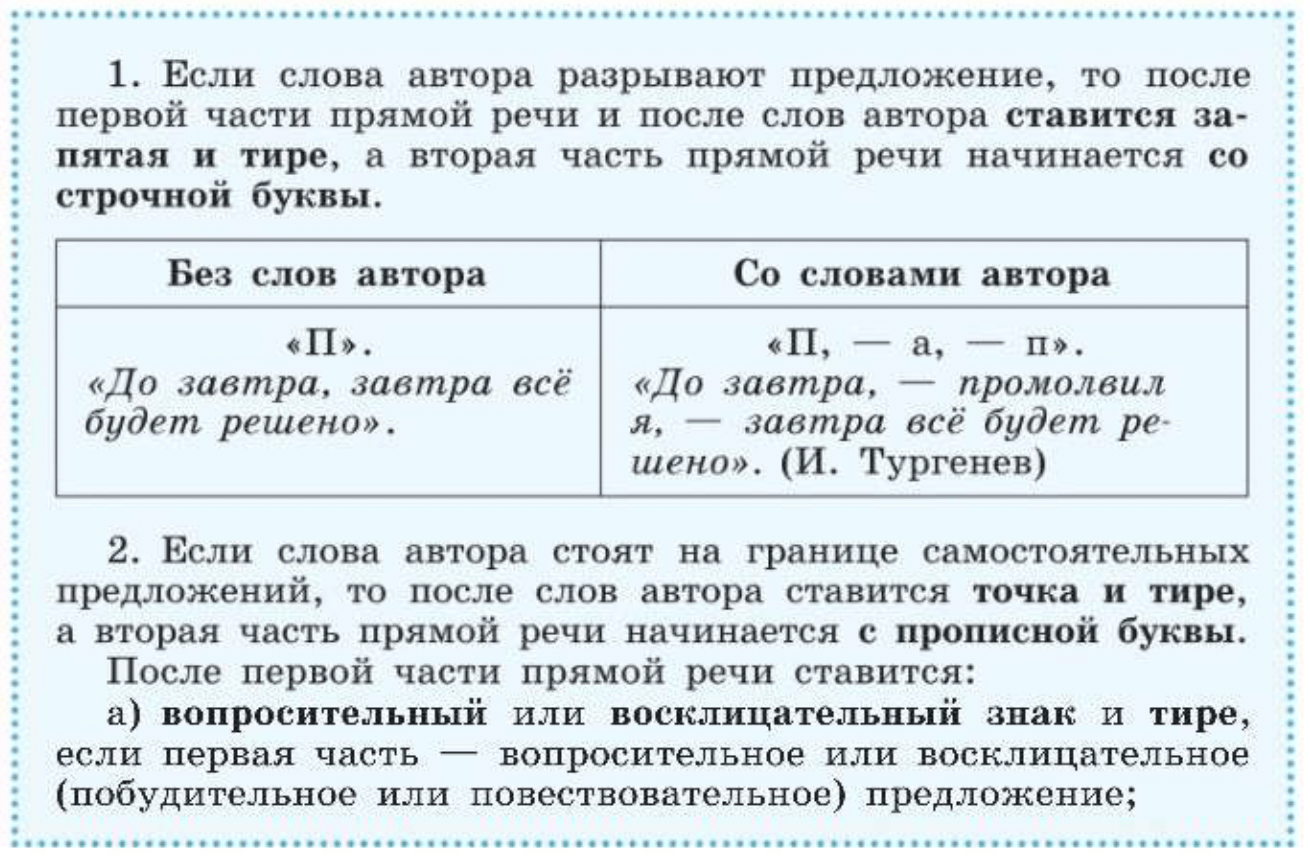

Если слова автора обозначить буквами А, а, а прямую речь буквами П, п, то правила пунктуации в предложениях с прямой речью схемати- чески можно будет представить так:

- А: «П». 4) «П», — а.

- Α: «Π!» 5) «П!» — а.

- А: «П?» 6) «П?» — а.

Каждое предложение в прямой речи пишется с большой буквы, и в конце его ставится тот знак, который нужен по цели высказывания и интонации этого предложения (точка, вопросительный или восклицатель — ный знак) (см. схемы 1-3, 5, 6).

Исключение из этого правила составляет случай, когда прямая речь — повествовательное предложение, а слова автора стоят после неё (см. схему 4). Тогда вместо точки и тире после прямой речи ставится запятая и тире.

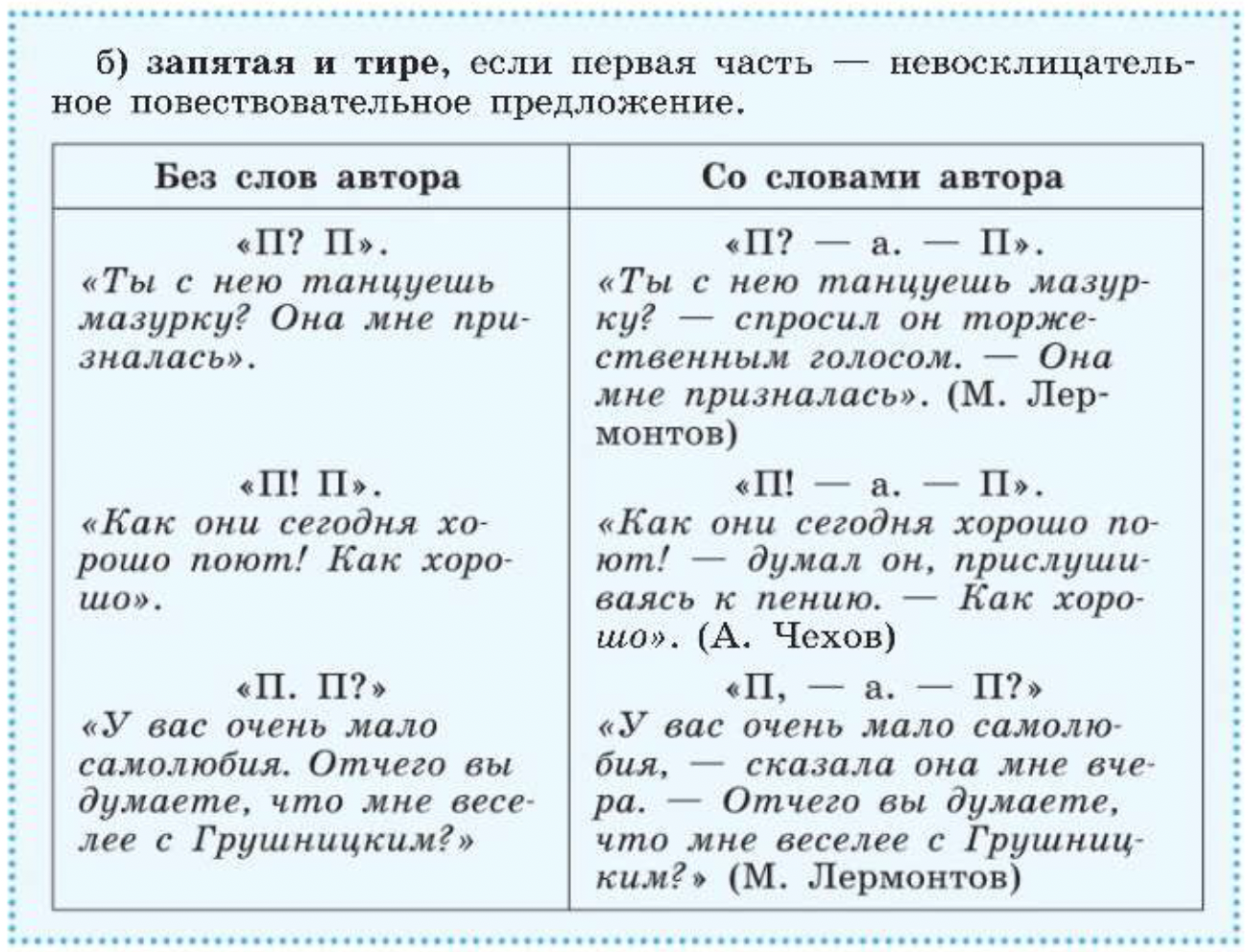

Слова автора могут разрывать прямую речь. В этом случае знаки препинания ставятся так:

Примеры неуместного употребления слов официально-делового стиля:

I. — Лимит времени прошу соблюдать!

II. — Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зелёный массив!

- В нашем «зелёном массиве» так много грибов и ягод.

- Я не в курсе этих деталей.

- У нас этот момент не отражается.

- Ты по какому вопросу плачешь?

Слово «лес», очевидно, казалось ей слишком простецким, и она несколько раз щегольнула «зелёным массивом».

(Предложение повествовательное, невосклицательное, поэтому в конце предложения как знак завершения ставится точка. Предложение сложное, состоит из двух простых предложений, которые разделяются запятой. Точка является разделительным знаком, т. к. отделяет это предложение от других в тексте. Это одиночный знак. Запятая также является разделительным знаком, т. к. служит для разделения простых предложений в составе сложного. Это одиночный знак. Первое простое предложение осложнено вводным словом, которое выделяется запятыми. Это парный знак).

Редакционного (корень — редакц; суффиксы — и, онн; окончание — ого)

Редакционного — редакция, суффиксальный.

1. (У) служащего3 — существительное, обозначает предмет.

2. Н. ф. — служащий.

3. Постоянные признаки:

нарицательное;

- одушевлённое;

- м. р .;

- 2 скл., на -ий.

4. Непостоянные признаки:

- в ед. ч .;

- в Р. п.

5. Дополнение.

Молодой человек, проходя мимо сада, увидел пятилетнюю девочку, которая стояла и плакала.

Повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из двух простых, сложноподчинённое с придаточным определительным, прикреплённым к главному союзным словом которая:

- главное, двусоставное, полное, распространённое, осложнено обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом;

- придаточное, двусоставное, полное, нераспространённое, осложнено однородными сказуемыми.

Чувства [ч’уства] 2 слога

ч — [ч’] — согласный глухой непарный мягкий непарный

у — [у] — гласный ударный

в — [-] — не образует звука в данном слове

с — [с] — согласный глухой парный твёрдый парный

т — [т] — согласный глухой парный твёрдый парный

в — [в] — согласный звонкий парный твёрдый парный

а — [a] — гласный безударный

7 б., 6 зв.

Чувства у юноши были самые нежные, а — слова казённые, чиновничьи.

Повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит их двух простых, соединённых сочинительной связью:

- двусоставное, полное, распространённое, не осложнено;

- двусоставное, полное, нераспространённое, осложнено однородными сказуемыми.

Разбор примеров неуместного употребления слов официально-делового стиля:

I. «Лимит времени прошу соблюдать!»

- Слово «лимит» относится к официально-деловому стилю и здесь неуместно. Более подходящее слово — «время».

- Конструкция «прошу соблюдать» также звучит слишком официально для неформальной речи. Более естественно было бы сказать: «Пожалуйста, уложитесь во время!»

II. «Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зелёный массив!»

- Словосочетание «зелёный массив» вместо более простого «лес» звучит неестественно и претенциозно.

- Употребление официального термина «массив» в разговорной речи неуместно. Более естественно было бы сказать: «Как только выйдешь за калитку, сразу попадаешь в лес!»

«В нашем «зелёном массиве» так много грибов и ягод.»

- Здесь также неуместно употребление слова «массив» вместо «лес».

«Я не в курсе этих деталей.»

- Фраза «не в курсе» относится к официально-деловому стилю и звучит слишком формально в разговорной речи. Более естественно было бы сказать: «Я не знаю об этих деталях.»

«У нас этот момент не отражается.»

- Фраза «не отражается» также имеет оттенок официальности и не подходит для неформальной речи. Более естественно было бы сказать: «Это у нас не учитывается.»

«Ты по какому вопросу плачешь?»

- Вопрос «по какому вопросу» звучит слишком официально. Более естественно было бы спросить: «Из-за чего ты плачешь?»

Таким образом, во всех этих примерах использование слов и оборотов официально-делового стиля вместо более простых и естественных формулировок звучит неуместно и претенциозно в разговорной речи.

Редакционного (корень — редакц; суффиксы — и, онн; окончание — ого)

Редакционного — редакция, суффиксальный.

1. (У) служащего3 — существительное, обозначает предмет.

2. Н. ф. — служащий.

3. Постоянные признаки:

нарицательное;

- одушевлённое;

- м. р .;

- 2 скл., на -ий.

4. Непостоянные признаки:

- в ед. ч .;

- в Р. п.

5. Дополнение.

Молодой человек, проходя мимо сада, увидел пятилетнюю девочку, которая стояла и плакала.

Повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из двух простых, сложноподчинённое с придаточным определительным, прикреплённым к главному союзным словом которая:

- главное, двусоставное, полное, распространённое, осложнено обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом;

- придаточное, двусоставное, полное, нераспространённое, осложнено однородными сказуемыми.

Чувства [ч’уства] 2 слога

ч — [ч’] — согласный глухой непарный мягкий непарный

у — [у] — гласный ударный

в — [-] — не образует звука в данном слове

с — [с] — согласный глухой парный твёрдый парный

т — [т] — согласный глухой парный твёрдый парный

в — [в] — согласный звонкий парный твёрдый парный

а — [a] — гласный безударный

7 б., 6 зв.

Чувства у юноши были самые нежные, а — слова казённые, чиновничьи.

Повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит их двух простых, соединённых сочинительной связью:

- двусоставное, полное, распространённое, не осложнено;

- двусоставное, полное, нераспространённое, осложнено однородными сказуемыми.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!